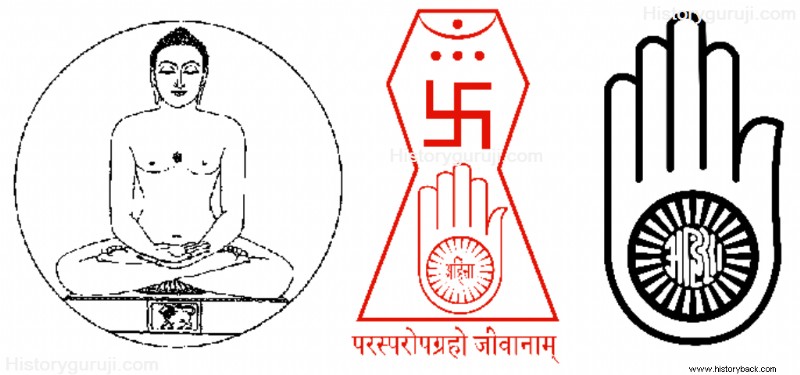

The sixth century BC. The oldest of the sects of the Niganthas or Jains. According to the Jain tradition, there have been 24 Tirthankars in this religion. History today First Tirthankara Rishabhadeva among the twenty-three Tirthankaras of the pre-Mahavira period or Adi Nath, 22nd Tirthankara Neminath and 23rd Tirthankara Parsvnath acknowledges the historical existence of.

Parshvanath

According to Jain legends, Rishabhadeva, the founder of Jainism were, but Parsvnath was probably the real founder of this religion. He was born from the womb of Vama (Varmala), wife of King Ashwasena of Varanasi. Their time was 250 years before Mahavira. Parsvnath left home at the age of thirty and became a sanyasi. He built Sammeya Mountain (Parasnath Mountain) But after 83 days of rigorous penance, he attained Kaivalya Gyan and attained Nirvana on Sammed Shikhar (Parshwanath Giri, Hazari Bagh) while doing public welfare by his teaching nectar for 70 years. Their followers were called Nirgranthas. In the time of Parsvnath, the Nirgrantha sect was well organized into four Ganas (Sanghas).

Parshwanath was also a bitter critic of Vedic sacrifices, rituals, deism, caste system and caste system. They considered every person entitled to salvation irrespective of caste. He also gave women the opportunity to enter their religion as sadhvis or shravikas and become oriented towards liberation. He preached the four Yamas- non-violence, truth, stealth and non-indulgence, hence his religion is called Chaturyam. Mahavira’s parents were also ‘Parshvapatyas ’ were followers of the tradition.

Vardhman Mahaveer

Mahavira was not the founder of Jainism, but this He was the last and most famous Tirthankara of Dharma. He was born in 599 BC. Kundpur (Kundgram) near Vaishali (modern Bania Basad) under the Videha region in the Bihar province in was born in Kshatriyakunda. His father was Siddhartha, a Kshatriya of the Jnatrika dynasty and king of Kundpur, a major republic of the Vajji Sangha. His mother Trishala was the sister of Chetaka, the chief of the Lichchhavi republic. It is said that Vardhamana first came into the womb of Devananda, the wife of a Brahmin named Rishabhadatta, but by now all the Tirthankaras were born in the Kshatriya lineage, so Indra placed Vardhamana from the womb of Brahmini Devananda into the womb of Kshatriya Trishala. This story was probably created to emphasize the social prestige of Kshatriyas rather than Brahmins. It is also found in a statue at Mathura.

Vardhaman's early life was comfortable. Being a prince, he was taught many sciences and arts. When he grew up, he married Yashoda, a daughter of the Kaudinya clan, who was either the daughter of King Samaraveer of Basantapur or Jitamitra, the ruler of Kalinga. This gave Vardhaman a daughter Priyadarshana (Anojja ) was born who was married to his nephew Kshatriya Jamali.

Vardhaman was of a reflective nature from the beginning. When he was thirty years old, his father Siddhartha died. He Chandraprabha wearing only one garment with the permission of his elder brother Nandivardhan and other family members named the Khandavan of the knowers headed for the garden called. On reaching there he descended from the palanquin, gave up all his ornaments under an Ashoka tree, plucked the hair of his head into five fistfuls, and assumed the life of a nirgrantha-bhikshu.

The Acharangasutra and Kalpasutra reveal that after twelve years of hard self-cultivation and enduring various trials and prefixes, Vardhaman attained Jrimbhikagram in the thirteenth year Rijupalika (Ritubaluka) outside (Jambhiyagaon). ) ‘Kaivalya’ (omniscience) under a shal tree in the field of a Shyamang householder on the north bank of the river and they became ‘kevali’ freed from the bondage of pleasure and pain.

After attaining Kaivalya, Mahavira became the holder of the titles Arhat, Kevali, Jinn, Sarvajna, Sarvadarshi and so on. Having conquered all their senses, they are ‘Jins ’ called. remaining steadfast in a situation arising from fear, not deviating in the slightest from his resolve, able to endure calmly the unwavering trials and precursors, strictly observing the rules of almsgiving, equal in sorrow and joy, a storehouse of virtues and Being incomparable, Vardhaman was called 'Mahavir ’ was said.

With easy physical and intellectual exertion and strength, he ascended the path of various spiritual practices such as austerities and worked hard, for which he was called Sramana. In Buddhist literature, he is called ‘Nigantha Natputta’ (Nirgrantha Jnanaputta) It has been said. Nirgrantha because he had broken all bonds, Jnatriputra because he was the son of a king of the Jnatrika dynasty.

After Kaivalya, Mahavira went about preaching the Dharma and initiating people into his doctrine. During these journeys Mahavira made the first Varshavas in Asthika village, three Chaturmasya in Champa and Pashtiyampa, twelve in Vaishali and Vanyi village, fourteen in Rajagrha, six in Mithila, two in Bhadvika, one in Albhika, one in Brajbhoomi (market land), one spent at Sravasti and at a Pavapuri, where he died.

Religion

Lord Mahavira traveled in cities like Champa, Vaishali, Rajgrh and others to preach his religion. Being a member of the royal family, Mahavira received considerable support from the ruling class in his preaching. His mother was the sister of the Lichchhavi king Chetaka and Chetaka had marital and friendly relations with many contemporary powerful rulers.

According to Jain legends, kings like Shrenika, Chetaka, Pradyota, Shatanika, Uddayana, Viangapa, Veerajasa, Sanjaya, Shankha, Kasivaddhana were followers of Mahavira. According to the Ovaiya Sutra, Ajatashatru was a devotee of Mahavira. King Dadhivahana of Champa had immense faith in Mahavira and his daughter Chandana was Mahavira's first nun. Among the queens, Padmavati, wife of Udayana, Mrigavati and Jayanti of Koshambi, and the queens of Shrenika and Pradyota were monks of Mahavira's Sangha. Mahavira was also highly respected in the Vajjisangha and Malla republics. Dasarnabhadra, the ruler of Dasarna (Vidisha in Madhya Pradesh), was initiated into the Nirgrantha-sangha of Mahavira. There is an account of the installation of an idol of Jivantaswami by Avantiraja Pradyota in Vidisha.

Harivansh Purana shows that Mahavira had preached Jainism in Kalinga. Kalinga ruler Karakandu had also accepted the unscriptural religion. The Hathigunpha inscription shows that the Jin idol taken from Kalinga to Magadha by Nandaraja was brought back by Kharvel three hundred years later. The ‘Jivandhar Charit’ by Bhaskar shows that Jeevandhar, the ruler of South India, was initiated into the Nirgrantha-Sangha.

Mahavira Swami died at the age of 72 while preaching in Pava (Pavapuri, District Nalanda) in the palace of King Hastipal on the day of Kartik Krishna Amavasya. It is known from the Kalpa Sutra that on the night of Amavasya, Mahavira had attained the state of Siddha, Buddha and Mukta by destroying the fourfold Aghati Karma-Dal. In the Jain tradition, the date of Mahavira's Nirvana is 527 BC. is considered.

Teachings of Mahavira

Jainism is a religion of renunciation. According to it, all the pleasures of the world are painful. Man is suffering from decay and death. A person's cravings and desires are as infinite as the sky, his desires increase with the accumulation of wealth. Jainism emphasizes the renunciation of cravings to get rid of suffering. Lust is like poison that ultimately produces suffering. Only renunciation of the world and renunciation can lead a person to true happiness.

According to Jainism, there is no God who created this creation, but the world is a real fact that has existed since eternity. All the beings of the world are born in different universes according to their accumulated karma and enjoy the fruits of their karma. In Jainism, too, liberation from worldly cravings is called ‘nirvana ’ has been said. Karma is the cause of birth and death. Only by getting rid of the fruits of karma can one move towards Nirvana. It is necessary to eliminate the accumulated karma of previous births and avoid the collection of karma-fruit in the present life.

Triratna

Jainism prescribes the Triratna to get rid of the fruits of karma (Samyak-Darshan-Jnana-Charitrani Mokshamarg). This is the path of salvation. These three means of attaining salvation are called the ‘Ratna-Tray’ in Jain philosophy are termed:1. Samyak philosophy, 2. Samyak jnana and 3. Samyak character.

Faith in the truth is the perfect philosophy. The undoubted and flawless knowledge of the good form is perfect knowledge. Kevaljnana is attained only after the complete destruction of karmas. Equality towards pleasure and pain arising from worldly things is right conduct. Samyak character means living a moral and virtuous life with a sense of detachment. The following conduct is required for its observance-

The five great fasts

1 Non-violence

The cornerstone of Jainism is non-violence. Non-violence is the complete abandonment of violent tendencies. Every soul, whether it belongs to the earth, whether it is aquatic, whether it takes refuge in an insect or a moth, whether it lives in an animal or a bird, whether its abode is human, there is no difference between them from the philosophical point of view. From the Jain point of view, communism is the pride of Indian culture. It is on the basis of this communism that the Jain tradition proclaims ‘live and let live’.

For the complete observance of non-violence, the following five sentiments must be observed:1. Irya Samiti, i.e., caution regarding movement, 2. Bhasha Samiti, i.e., sinlessness of speech, 3. Eshana Samiti i.e. consciousness regarding food and drink, 4. exchange committee i.e. precautions regarding vessels and equipment, 5. derivation committee i.e. absence of mental disorders. These and other similar sentiments reinforce the vow of non-violence.

2 Truth

The abandonment of falsehood is truth and the ideal of truth is soundness. Soonrit refers to a truth that is dear and beneficial to all. Don't use disrespectful words even if they are true, but use respectful words. This fast should also be observed with mind, word and deed.

Five sub-rules are also stated for truth:1. Vani-vivek, that is, to use language thoughtfully, 2. Lobha-tyaga, that is, not to be caught in greed, . Krodha-tyaga means not to be angry, 4. Hasya-tyaga means not to laugh and 5. Bhaya-tyaga means to be fearless. These and other similar sentiments protect Satyabrata. Thus the Sramana should renounce anger and other vices, hold equanimity and practice restrained Satyacharana with discrimination.

3 Astey

A Sramana does not accept anything without being given. He also considers picking up a straw without permission to be stealing. Just as He Himself does not consume unpaid charity, He does not cause anyone to do it and does not support those who do.

Five instructions are also given for the firmness and security of the Asteya-Vrata:1. To ask for things by thinking, 2. To take food at the command of the Acharya etc , 3. Accepting finite things, 4. Repeatedly dignifying things and 5. Begging finite things from a fellow believer.

4 Aparigraha

The affectionate collection of anything is called parigraha. Parigraha is also known as Granthi (knot). The more knots are tied, the more acquisition increases. Until this knot is opened, the door of development remains closed. Mahavira has placed more emphasis on piercing the glands, hence his name Nirgrantha and his tradition also became known as the Nirgrantha sect.

The five senses of the Aparigraha Vrata are as follows:1. The sense of unattachment to the object word of the sense of hearing, 2. The sense of unattachment to the object object form of the sense of sight, 3. The sense of smell object of the sense of smell unattached feeling towards, 4. unattached feeling towards the object taste of the sense of taste and 5. unattached feeling towards the object touch of the sense of touch.

5 Celibacy

Abstinence from sexual intercourse is called all sexual abstinence. Complete renunciation of sexual intercourse is essential for a Sramana. For him, it is forbidden to consume, have and approve of sexual intercourse with mind, word and body. It is called Navakoti Brahmacharya or Navakoti-Shil also called.

गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी इन्हीं व्रतों की व्यवस्था है, किंतु इनकी कठोरता में पर्याप्त कमी की गई है और इसलिए इन्हें ‘अणुव्रत ’ कहा गया है।

तीन गुणव्रत

पंचव्रतों की रक्षा तथा विकास के लिए जैन आचार-शास्त्रा में तीन गुणव्रतों की व्यवस्था की गई है-

- अपनी त्याग-वृत्ति के अनुसार व्यवसायादि प्रवृत्तियों के निमित्त दिशाओं की मर्यादा निश्चित करना (दिशा-परिमाण व्रत),

- उपभोग एवं परिभोग की मर्यादा निश्चित करना (उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत) और

- अपने अथवा अपने कुटुम्ब के जीवन निर्वाह के निमित्त होने वाले अनिवार्य हिंसापूर्ण व्यापार-व्यवसाय के अतिरिक्त समस्त पापपूर्ण प्रवृत्तियों से निवृत्त होना (अनर्थदंड-विरमण व्रत )।

गुणव्रत से प्रधानतया अहिंसा एवं अपरिग्रह का पोषण होता है।

शिक्षाव्रत

शिक्षा का अर्थ होता है अभ्यास। श्रावक (गृहस्थ) को कुछ व्रतों का बार-बार अभ्यास करना होता है। इसी अभ्यास के कारण इन व्रतों को शिक्षाव्रत कहा जाता है। ये चार हैं-

- मन, कर्म एवं वचन की पवित्रता-शुद्धता के साथ त्रस और स्थावर के प्रति समभाव का अभ्यास करना

- मर्यादित क्षेत्र के बाहर न आने-जाने का अभ्यास करना,

- आत्म-तत्त्व के पोषण के लिए उपवासपूर्वक नियत समय व्यतीत करना और

- अतिथि आदि के स्वागत के निमित्त अपनी आय का एक निश्चित विभाग करना।

चारित्र

जैन धर्म में बंधन से मुक्ति के लिए पाँच चारित्रों का भी विधान बताया हैं- 1. सामाजिक चारित्र अर्थात् समभाव में रहना, 2. छेदोपस्थापना अर्थात् गुरु के समीप अपने पूर्व दोषों को स्वीकार कर दीक्षा लेना, 3. परिहार विशुद्धि, 4. सूक्ष्म संपूराय अर्थात् लोभ के अंश को छोड़कर क्रोध आदि कषायों का उदय न होना एवं 5. यथाख्यात् अर्थात् सभी कषायों का निरोध होना। चारित्र की प्राप्ति मन, वचन और काय के संयम से होती है।

दशलक्षण धर्म

जैनग्रंथ समवायांग में श्रमणों के दस गुणों का वर्णन है। राग-द्वेष रहित आत्मा का सहज स्वभाव क्षमा, मृदुता, सरलता, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, औदासीन्य (आकिंचन्य ) तथा ब्रह्मचर्य हैं। जैनों के अनुसार धर्म के इन दस लक्षणों एवं अंगों का पालन अति आवश्यक है।

काया-क्लेश

जैन धर्म में काया-क्लेश, तप, यातना और योग पर भी अत्यधिक बल दिया गया हे। आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्त्व का दमन करने के लिए तपस्या और काया-क्लेश भी आवश्यक है। जैन धर्म में काया-क्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा शरीर के अंत का भी विधान है। जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने मैसूर के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर इसी प्रकार मृत्यु का वरण किया था।

महावीर ने वेदों की प्रमाणिकता को नहीं माना और वेदवाद का विरोध किया। उन्होंने वैदिक यज्ञवाद के विरुद्ध त्याग तथा संन्यास-प्रधान जीवन को स्थापित किया। घोर अहिंसावादी होने के कारण रक्तिम् यज्ञों तथा उनमें दी जाने वाली बलि और जटिल कर्मकांडों का विरोध करना जैन धर्म के लिए स्वाभाविक ही था। महावीर का मानना था कि यज्ञ में जीवों का विनाश पाप उत्पन्न करता है। अग्नि-प्रज्ज्वलन तथा जल-मज्जन केवल बाहरी शुद्धता प्रदान कर सकते हैं। जैन मत की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह कर्त्तव्यों का निर्देश जातिवाद से ऊपर उठकर मनुष्यमात्र के लिए एक ही आचार-पद्धति का निर्देश देता है।

महावीर स्वामी ने जन्मना वर्ण-प्रथा को अस्वीकार कर दिया और कर्म को वर्ण तथा जाति का आधार माना। कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है और कर्म से ही कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है। सामाजिक धरातल पर ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रियों की अधिक प्रतिष्ठा पर जैन ग्रंथों में बल दिया गया है।

जैन धर्म किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर के अस्तित्त्व को नहीं स्वीकार करता है। विश्व जिन जीवों (चेतनाओं) एवं पुद्गलों (पदार्थों) का समुच्चय है, वे तत्त्वतः अविनाशी एवं आंतरिक हैं। किसी भी नवीन पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती, मात्रा पदार्थ में अवस्थाओं का रुपांतर होता रहता है। जीव या आत्मा स्वेच्छानुसार एवं सामर्थ्यानुकूल कर्म करने में स्वतंत्र है। उसका सुख-दुःख उसके अपने कर्मों और भावों पर निर्भर करता है। वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है, फल-प्रदाता कोई दूसरा नहीं है। जो कुछ कर्म हम करते हैं और उनके जो फल हैं, उसके बीच कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक बार कर लिए जाने के बाद कर्म हमारे प्रभु बन जाते हैं और उनके फल भोगने ही पड़ते हैं।

इस प्रकार जैन धर्म प्रतिपादित करता है कि कल्पित् एवं सर्जित शक्तियों के पूजन से नहीं, अपितु त्रिरत्न् (सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन एवं सम्यक् चरित्र) के द्वारा ही आत्म-साक्षात्कार संभव है, मुक्ति संभव है। मुक्ति दया का दान नहीं है, यह प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लिए ईश्वर या परमशक्ति की सत्ता में विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पार्श्वनाथ और महावीर की शिक्षाओं में अंतर (Differences in the Teachings of Parshvanath and Mahavira)

पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) तथा अपरिग्रह के चतुर्याम का विधान किया था, महावीर ने उसमें ब्रह्मचर्य को पाँचवे व्रत के रूप में सम्मिलित कर उसे पंचयाम् कर किया।

दूसरे, पार्श्वनाथ वस्त्र-धारण के विरुद्ध नहीं थे, किंतु महावीर स्वामी ने सांसारिकता से पूर्णरूपेण अनासक्ति के लिए नग्नता को आवश्यक माना। नग्नता से काया-क्लेश तथा अपरिग्रह को प्रोत्साहन मिलता है। कालांतर में वस्त्र धारण करने तथा निर्वस्त्रता के आधार पर जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। आधारतः उनके मूल सिद्धांतों में कोई भेद नहीं था और उनके तात्त्विक विचार समान थे।

जैन दर्शन (Jain Philosophy)

छः द्रव्य

जैन धर्म के अनुसार सृष्टिकर्त्ता कोई ईश्वर नहीं हैं, किंतु संसार वास्तविक तथ्य है जो अनादिकाल से विद्यमान है। यह लोक छः द्रव्यों- जीव (चेतन), पुद्गल (भौतिक तत्त्व) धर्म, अधर्म आकाश एवं काल से निर्मित है।

जीव के सिवाय सभी द्रव्य (पुद्गल आदि पाँचों) अजीव तत्त्व हैं। सभी द्रव्य तत्त्वतः अविनाशी एवं शाश्वत हैं। किसी भी द्रव्य (पदार्थ) की न तो उत्पत्ति होती है और न ही विनाश होता है, मात्र इन द्रव्यों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। इन द्रव्यों के भाँति-भाँति के संगठन-विघटन से विभिन्न वस्तुओं का स्वरूप अस्तित्व में आता है तथा उनका रूप परिवर्तित होता है। इस प्रकार यह संसार भी नित्य, शाश्वत तथा परिवर्तनशील है। जैन दर्शन के अनुसार जीव (आत्मा) चेतन तत्त्व है जो स्वभावतः अनंत और अरूपी अर्थात् अभौतिक सत्ता है। यह संसार की सभी वस्तुओं में है।

जीव में स्वाभावतः चार प्रकार की पूर्णताएँ- अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद पाई जाती हैं, जिन्हें ‘अनंत-चतुष्ट्य’ कहा गया है। जीव (आत्मा) को भौतिक तत्त्व घेरे रहते हैं। अज्ञानता के कारण जीव में मूलतः क्रोध, मान, लोभ तथा माया चार वासनाएँ रहती हैं। पुद्गल-कणों को आकृष्ट करने के कारण इन्हें ‘कषाय ’ कहा जाता है।

बंधन

जैन धर्म में जीव तथा अजीव के संबंध को तथा आत्मा या पुद्गल (भौतिक तत्त्वों) के संयोग को बंधन बताया गया है। जीव एवं अजीव के मध्य संयोजन-कड़ी कर्म है। कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, इसलिए उसे आस्रव कहा जाता है। जैसे ताप लोहे से तथा जल दूध से संयुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कर्म जीव से संयुक्त हो जाता है। कर्म ही बंधन का कारण है। यहाँ कर्म को सूक्ष्मतत्त्व भूततत्त्व के रूप में माना गया है जो जीव में प्रवेशकर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है।

कर्म-पुद्गल जड़ होने के कारण स्वयं जीव में प्रवेश नही कर सकते, इसलिए शरीर, मन और वचन के परिस्पंद की सहायता से आत्मा के प्रदेशों में एक प्रकार का कम्पन होता है जिसे ‘योग’ कहते हैं (कायावाड.मनः कर्मयोगः )। संसारी जीव योग एवं कषाय के द्वारा कर्म का बंध करता है। संसार के सभी प्राणी अपने-अपने संचित कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं और कर्मफल भोगते हैं।

मोक्ष

जीव का परम लक्ष्य है कर्म-फल को नष्ट कर अपने को भौतिक तत्त्वों से मुक्त करना। इसके लिए आवश्यक है कि ‘संवर ’ द्वारा वर्तमान जीवन में नवीन कर्म-पुदगलों के प्रवेश को रोक दिया जाये और ‘निर्जरा ’ द्वारा पूर्वजन्म के संचित कर्मों को नष्ट कर दिया जाए। जब जीव आत्म-संयम (संवर) द्वारा मन-वचन-कर्म को नियंत्रित कर बंधन में बाँधनेवाले नवीन कर्मों (आस्रव) का मार्ग अवरुद्ध करके कृत-कार्यों को क्षीण कर (निर्जरा) सर्वज्ञ तथा सर्वद्रष्टा होकर मुक्ति का अनुभव करता है, तो यही मोक्ष की अवस्था है। यही शुद्ध अवस्था जीव (आत्मा) की वास्तविक अवस्था है, जो सादि होकर अनंत है।

मोक्ष से तात्पर्य केवल दुःखों का अंत ही नहीं, अपितु आत्मा को ‘अनंतचतुष्ट्य ’ की प्राप्ति होती है। जीव अपनी स्वाभाविक शक्ति अनन्तचतुष्ट्य- अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत आनंद को प्राप्त कर ऊर्ध्वगामी होकर सिद्धलोक में अनंतकाल तक ‘सिद्धशिला ’ पर निवास करता है। फिर जीव न तो लोक के परे जा सकता है और न संसार में लौटकर आ सकता है।

ज्ञान

जैन दर्शन में अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। इन्द्रिय-जनित ज्ञान को ‘मति ’, श्रवण-ज्ञान को ‘श्रुति ’, दिव्य ज्ञान को ‘अवधि ’ तथा अन्य व्यक्ति के मन-मस्तिष्क की बात जान लेने को ‘मनःपर्याय ’ कहा गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण ज्ञान को ‘केवल ’ कहा जाता है जो निर्ग्रंथों और जिनेन्द्रियों को ही प्राप्त होता है। जैन दर्शन में ज्ञान के तीन स्रोत माने गये हैं- प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। ज्ञान-संबंधी जैन सिद्धांत की अपनी विशिष्टता है।

अनेकांतवाद

अनेकांतवाद के अनुसार लोक में अनेक वस्तुएँ हैं और प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं (अनंतधर्मकं वस्तुः ) और साधारण मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा वस्तु के मात्र कुछ ही धर्मों को जान सकता है। वस्तु के अनंत धर्मों का ज्ञान केवल मुक्त व्यक्ति (केवली) ही केवलज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक तत्त्व में एकता और अनेकता, भाव और अभाव, एक और अनेक दोनों साथ-साथ रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ स्वसत्ता, स्वक्षेत्र, स्वकाल एवं स्वभाव से अस्तिरूप है। प्रत्येक पदार्थ परसत्ता, परक्षेत्र एवं परस्वभाव की अपेक्षा से नास्तिरूप या असत् है। जो सत् है वही असत् है; जो तत् है वही अतत् है; जो अभेद-दृष्टि से एक है, वही भेद-दृष्टि से अनेक है; जो द्रव्यार्थिक नय से नित्य है, वही पर्यायार्थिक नय से अनित्य है।

इस प्रकार एक और अनेक, नित्य और अनित्य, सांत और अनंत धर्मों का अनेकांतवाद के आधार पर समन्वय हुआ है। वस्तुतः पदार्थ के पदार्थत्व में विद्यमान परस्पर विरुद्ध शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। महावीर के स्याद्वाद, अहिंसा, अपरिग्रह आदि की तमाम अवधारणाएं अनेकांत की ही नींव पर खड़ी हैं।

स्याद्वाद

अनेकांत को व्यक्त करनेवाली भाषा-अभिव्यक्ति के माध्यम का नाम है- स्याद्वाद। स्याद्वाद से जिस पदार्थ का कथन होता है वह अनेकांतात्मक है, इसलिए स्याद्वाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं (अनेकांतात्मकार्थ कथनं स्याद्वादः )। अनंतधर्मात्मक वस्तु के सभी धर्मों का ज्ञान केवल मुक्त व्यक्ति (केवली) ही केवल ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकता है। साधारण मानव किसी वस्तु का एक समय में एक ही धर्म जान सकता है, इसलिए उसका ज्ञान अपूर्ण और आंशिक होता है। वस्तु के इस आंशिक ज्ञान के आधार पर जो परामर्श होता है उसे ‘नय’ कहते हैं।

जैन दर्शन में प्रत्येक नय के प्रारंभ में ‘स्यात्’ शब्द जोड़ने का निर्देश दिया गया है। ‘स्यात्’ शब्द से यह पता चलता है कि उसके साथ प्रयुक्त ‘नय ’ की सत्यता किसी दृष्टि-विशेष पर निर्भर करती है। यही स्याद्वाद का सिद्धांत है। वस्तुतः स्याद्वाद वस्तु या पदार्थ के दूसरे धर्म या लक्षणों का प्रतिरोध किये बिना धर्म-विशेष/लक्षण-विशेष का प्रतिपादन करता है। अतः यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अनेकांतवाद व्यापक विचार-दृष्टि है, स्याद्वाद उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है।

जैन दर्शन के अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण प्रत्येक नय (परामर्श) को सात विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है- स्यात् है (स्यात् अस्ति); स्यात् नहीं है (स्यात् नास्ति); स्यात् है और नहीं है (स्यात् अस्ति च नास्ति च); स्यात् कहा नहीं जा सकता (स्यात् अव्यक्तव्यम्); स्यात् है और कहा नहीं जा सकता (स्यात् अस्ति च अव्यक्तव्यम् च); स्यात् नहीं है और कहा नहीं जा सकता (स्यात् नास्ति च अव्यक्तव्यम् च); स्यात् है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता (स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम् च)। वस्तुतः इन सात नयों से ही वस्तु की सही व्याख्या होती है क्योंकि ये सात वस्तुनिष्ठ धर्म- सत्, असत, उभय, अव्यक्तव्यत्व, सत्व्यक्तव्यत्व, असत्व्यक्तव्यत्व, और सत्वासत्वाव्यक्तव्यत्व वस्तु में स्वभावतः हैं और स्वभाव में तर्क नहीं होता।

जैन दर्शन के अनुसार एक दृष्टि से जो नित्य प्रतीत होता है, वही दूसरी दृष्टि से अनित्य है। यद्यपि नित्यता और अनित्यता, एकता और अनेकता आदि परस्पर विरोधी धर्म हैं, किंतु उनका विरोध अपनी दृष्टि से है, वस्तु की दृष्टि से नहीं। वस्तु दोनों को आश्रय देती है, दोनों की सत्ता से ही वस्तु का स्वरूप पूर्ण होता है। इस प्रकार स्याद्वाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है और कथन का अहिंसावादी माध्यम है।

कभी-कभी जैन-बौद्ध जैसे अवैदिक दर्शनों को नास्तिक कहा जाता है, किंतु यह वर्गीकरण निराधार और दुराग्रहपूर्ण है। पाणिनीय व्याकरण के सूत्र पर काशिका और महाभाष्य लिखनेवाले क्रमशः कैयट तथा पतंजलि के अनुसार ‘जो परलोक, कर्मफल को मानता है, वह आस्तिक है और जो उसे नहीं मानता, वह नास्तिक है।’ इस आधार पर जैन और बौद्ध भी आस्तिक दर्शन सिद्ध होते हैं, क्योंकि इन दोनों दर्शनों में स्पष्ट रूप से परलोक, पुनर्जन्म और उसके जनक शुभ-अशुभ कर्मों को स्वीकार किया गया है। वस्तुतः जैन दर्शन उतना ही आस्तिक या नास्तिक है, जितना हिंदुओं का कोई भी दर्शन।

जैन संघ (Jain Association)

भगवान् महावीर के पूर्व ही जैन संघ की स्थापना हो चुकी थी। अनुत्तर योगी महावीर ने जैन धर्म अथवा श्रमण संघ का पुनर्संस्कार किया। उन्होंने अपनी अद्भुत संगठन शक्ति के द्वारा गणतंत्र पद्धति के आधार पर मुनि और गृहस्थ धर्म की अलग-अलग व्यवस्थाएँ बाँधी और मुनि (साधु), आर्यिका (साध्विकाएँ), श्रावक (गृहस्थ अनुयायी) व श्राविका (गृहणियां) के आधार पर चतुर्विध-तीर्थ को पुनर्गठित किया। इनमें से प्रथम दो श्रमण परिव्राजकों के थे और अंतिम दो गृहस्थों के।

महावीर ने पावा में सर्वप्रथम गौतम इंद्रभूति आदि ग्यारह ब्राह्मणों को निर्ग्रंथ-धर्म में दीक्षित किया जो उनके सर्वप्रथम अनुयायी थे। उन्होंने अपने सारे अनुयायियों को ग्यारह गणों (समूहों) में विभक्त किया और प्रत्येक गण (समूह) का गणधर इन्हीं ग्यारह ब्राह्मणों को बनाया। इन गणधरों के नाम हैं- गौतम इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, आर्यव्यक्त, सुधर्मा, मंडित (मंडिकेट), मौर्यपुत्र, अकंपित, अचलभ्राता, मेतार्य तथा प्रभास। इन्हीं गणों में से एक सुधर्मा भगवान् महावीर के बाद जैनसंघ का अध्यक्ष (प्रधान) हुआ।

इंद्रभूति और सुधर्मा को छोड़कर शेष सभी का निर्वाण महावीर के जीवन-काल में ही हो गया था। भगवान् महावीर ने संघ और निर्वाण का द्वार सभी वर्गों के लिए खोल दिया तथा स्त्रियों को भी पुरुषों के समान संघ में पूर्ण अधिकार प्रदान किया।

जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय (Major Sects of Jainism)

तीर्थंकर महावीर के समय तक अविछिन्न रही जैन परंपरा ईसा की तीसरी सदी में दिगंबर और श्वेतांबर नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो गई। भद्रबाहुकृत जैनकल्पसूत्र से पता चलता है कि महावीर के 20 वर्षों बाद सुधर्मन् की मृत्यु हुई तथा उसके बाद जंबू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद शासक के समय में सम्भूतिविजय तथा स्थूलभद्र संघ के अध्यक्ष थे। यही दोनों प्राचीन जैन ग्रंथों- चौदह पूर्वों को जाननेवाले अंतिम व्यक्ति थे। सम्भूतिविजय की मृत्यु चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के समय हो गई।

ई.पू. 310 के आसपास उत्तर भारत में बारह वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा। आचार्य भद्रबाहु 12,000 जैन मुनियों (श्रमणों) के साथ दक्षिण की ओर वर्तमान तमिलनाडु और कर्नाटक चले गये, किंतु कुछ जैन साधु स्थूलभद्र के साथ उत्तर भारत में ही रुक गये। अकाल के कारण यहाँ रुके हुए साधुओं का निर्वाह आगमानुरूप नहीं हो पा रहा था, इसलिए उत्तर भारत के जैन भिक्षुओं ने उज्जैन में सभा की और अपनी कई क्रियाएँ शिथिल कर लीं। स्थूलभद्र ने उत्तर भारत में भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी।

भद्रबाहु के बारह वर्ष बाद दक्षिण से लौटने पर मगध के जैन साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। मगध में रहने वाले स्थूलभद्र के अनुयायी ‘श्वेतांबर’ कहे गये क्योंकि वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। भद्रवाहु और उनके समर्थक, जो नग्न रहने में विश्वास करते थे, ‘दिगंबर ’ कहे गये। तब जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय पैदा हो गये।

पाटलिपुत्र में जैन सभा (Jain Sabha in Pataliputra)

पवित्र जैन साहित्य का संकलन करवाने के उद्देश्य से स्थूलभद्र ने चतुर्थ शताब्दी ई.पू. में पाटलिपुत्र में जैन भिक्षुओं की एक सभा आयोजित की, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया। इस जैन समिति में केवल ग्यारह अंगों का ही संकलन हो सका। बारहवाँ अंग पूर्ण नहीं हो सका क्योंकि उसमें वर्णित चौदह पूर्वों की जानकारी स्थूलभद्र को पूर्णरूप से नहीं थी। भद्रबाहु ने चौदह पूर्वों में से केवल दस का ही ज्ञान स्थूलभद्र को दिया था। पाटलिपुत्र की सभा में जो निर्णय किये गये, वही श्वेतांबर संप्रदाय के मूल सिद्धांत बन गये।

बल्लभी (गुजरात) की महासभा

जैन धर्म का स्वरूप निश्चित करने के लिए छठी शताब्दी ई. में जैनियों की एक दूसरी महासभा बल्लभी (गुजरात) में आयोजित की गई। इस सभा की अध्यक्षता देवर्द्धिगणी क्षमाश्रमण ने की। इस सभा में प्राकृत भाषा में जैन धर्म के मूल ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया।

श्वेतांबर और दिगंबर (Shwetambar and Digambar)

श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों में मतभेद दार्शनिक सिद्धांतों से अधिक चरित्र, विशेषकर नग्नता को लेकर है। जैन धर्म के दोनों संप्रदायों में मुख्य भेद इस प्रकार हैं-

- दिगंबर संप्रदाय के मुनि वस्त्र नहीं पहनते हैं। ‘दिग्’ अर्थात् दिशा, दिशाएँ ही अंबर हैं जिसका, वह ‘दिगंबर’ है। श्वेतांबर संप्रदाय के मुनि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं।

- दिगंबर मत के तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ पूर्ण नग्न बनाई जाती हैं और उनका श्रृंगार नहीं किया जाता है, पूजन पद्धति में फल और फूल नहीं चढाये जाते हैं। श्वेतांबर तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ लंगोट और धातु की आँख, कुंडल सहित बनाई जाती हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है।

- दिगंबर संप्रदाय में महावीर को त्रिशला का पुत्र माना गया है, जबकि श्वेतांबर विचारधारा में कल्पसूत्र, आचारांगसूत्र एवं भगवतीसूत्र के अनुसार महावीर सर्वप्रथम ब्राह्मणी देवानंदा के गर्भ में आये, फिर इंद्र ने इनको क्षत्राणी त्रिशला के गर्भ में स्थापित किया।

- दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर ने अचानक सांसारिक माया-मोह से दूर होकर गृहत्याग कर दिया। गृह-त्याग के पूर्व उन्होंने राजसी जीवन व्यतीत किया। श्वेतांबरों के अनुसार महावीर बचपन से ही दार्शनिक प्रवृत्ति के थे, किंतु माता-पिता के जीवित रहते उनके दबाव में गृह-त्याग नहीं कर पाये। उनकी मृत्यु के बाद ही गृह-त्याग संभव हो सका।

- दिगंबरों के अनुसार महावीर ने वैवाहिक जीवन नहीं जिया था। जैन ग्रंथों के अनुसार पाँच तीर्थंकरों ने कुमार जीवन व्यतीत किया था। महावीर उनमें से एक थे। श्वेतांबर महावीर को न केवल विवाहित मानते हैं बल्कि उनकी पुत्री अणोज्या का भी वर्णन करते हैं।

- दिगंबर संप्रदाय मानता है कि मूल आगम ग्रंथ चौदह पूर्व एवं बारह अंग लुप्त हो चुके हैं। श्वेतांबर विचारधारा के अनुसार केवल चौदह पूर्व ही नष्ट हुए थे तथा ग्यारह अंग समाप्त नहीं हुए हैं।

- दिगंबर के अनुसार साधारण उपासक जैन साहित्य का अध्ययन नहीं कर सकता है। श्वेतांबर विचारधारा के अनुसार यह सभी वर्गों के लिए संभव है।

- दिगंबर मतानुसार स्त्री शरीर से ‘कैवल्य ज्ञान’ संभव नहीं है। स्त्री तीर्थंकर तभी बन सकती है, जब वह पुनः पुरुष जन्म ले। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं कि स्त्री कैवल्य की अधिकारिणी है। उन्होंने उन्नीसवें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री माना है।

- दिगंबर मोर के पंख, तथा दातून के अतिरिक्त कुछ नहीं रखते हैं, जबकि श्वेतांबर चौदह वस्तुएँ (पात्र, पात्रबंध, पात्र स्थापन, पात्र पार्मजनिका, पटल, रजस्त्राण, गुच्छक, दो चादरें, ऊनी कंबल, रजोहरण, मुखवस्त्र, मातक व चोलपष्टक) रख सकते हैं।

- तीर्थों के जीवन चरित लिखते समय दिगंबर ‘पुराण’ शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि श्वेतांबर ‘चरित्र’ शब्द का उल्लेख करते हैं।

- जैन धर्म की दिगंबर शाखा में तीन शाखएँ हैं- मंदिरमार्गी, मूर्तिपूजक और तेरहपंथी। श्वेतांबर में शाखाओं की संख्या दो है- मंदिरमार्गी और स्थानकवासी। ये लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं।

जैनियों की अन्य शाखाओं में ‘बीसपंथी’, ‘तारणपंथी’ और ‘यापनीय’ आदि कुछ और भी उप-शाखाएँ हैं। जैन धर्म के इन सभी संप्रदायों में थोड़ा-बहुत मतभेद होने के बावजूद भगवान् महावीर तथा अहिंसा, संयम और अनेकांतवाद में सबका समान विश्वास है।

जैन धर्म का योगदान (Contribution of Jainism)

अपने सीमित प्रभाव के बावजूद जैन धर्म ने भारत के सांस्कृतिक जीवन के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। साहित्य, कला, दर्शन और समाज के क्षेत्र में जैन धर्म का विशेष योगदान रहा है। जैन विद्वानों ने लोक भाषाओं में अपनी कृतियों की रचना किया, जिसके कारण प्राकृत, अपभ्रंश, कन्नड़, तमिल, तेलगू आदि में जैन साहित्य मिलते हैं।

प्राकृत भाषा को विकसित करने में जैन लेखकों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वमध्यकाल में हेमचंद्र राय जैसे विद्वानों ने काव्य, व्याकरण, ज्योतिष, नाटक, छंदशास्त्र आदि विविध विषयों पर प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं में साहित्य लिखकर इनका बहुमुखी विकास किया।

दक्षिण में कन्नड़ एवं तेलगू में भी कुछ जैन ग्रंथों की रचना की गई। तमिल ग्रंथ ‘कुरल ’ के भी कुछ अंश जैनियों द्वारा ही रचित माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ जैन ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी मिलते हैं। इस प्रकार प्रादेशिक भाषाओं का विकास जैनियों ने किया।

प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में भी जैनियों का योगदान महत्त्वपूर्ण रहा है। हस्तलिखित जैन ग्रंथों पर खींचे हुए चित्र पूर्वमध्ययुगीन चित्रकला के सुंदर उदाहरण हैं।

मध्य भारत, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान आदि अनेक स्थानों से जैन मंदिर, मूतियाँ, गुहास्थापत्य आदि के उदाहरण मिलते हैं।

उड़ीसा की उदयगिरि पहाड़ी से अनेक जैन गुफाएं मिली हैं। लोहानीपुर से मौर्यकालीन जिनमूर्तियों के दो घड़ मिले हैं। खजुराहो, सौराष्ट्र, राजस्थान आदि स्थानों से भव्य जैन मंदिर प्राप्त होते हैं। खजुराहो में कई जैन तीर्थंकरों- पार्श्वनाथ, आदिनाथ आदि के मंदिर हैं।

राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा क्षेत्र में चार जैन मंदिर हैं जो जैन कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं।

कर्नाटक के श्रवणबेलगोला से भी कई जैन मंदिर मिले हैं। यहाँ तीर्थंकरों की मूर्तियों से सुशोभित मंदिर ‘बस्ति ’ और पहाड़ी चोटियों पर खुले आंगन की तरह मंदिरों को ‘बेत्त ’ कहा जाता है जिनमें गोम्मटेश्वर की प्रतिमाएँ है। इस प्रकार भारतीय कला को समृद्धिशाली बनाने में जैन धर्म का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

दार्शनिक और सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद (स्याद्वाद) जैसी मौलिक सिद्धांत जैन धर्म की अद्वितीय देन हैं जो भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि हैं। संप्रदायातीत दृष्टि, समभाव एवं समदृष्टि, सामाजिक समता एवं एकता, आत्मतुल्यता एवं लोकमंगल की आचरणमूलक भूमिका, जीवन के सकारात्मक मूल्य के रूप में अहिंसा और अहिंसा से अनुप्राणित अर्थतंत्र के रूप में अपरिग्रह, वैचारिक अहिंसा का पर्याय-अनेकांतवाद और प्राणिमात्र के कल्याण की भावना जैन धर्म की ही देन है। पहली बार जैन धर्म ने ही ‘जिओ और जीने दो’ का सूत्र प्रदान किया।

इस प्रकार भगवान् महावीर स्वामी ने किसी नये धर्म की स्थापना नहीं की, वरन् पार्श्वनाथ के विचारों को ही संशोधित रूप में प्रचारित किया। महावीर की महानता इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने धर्म को कर्मकांडों, अंधविश्वासों, पुरोहितों के शोषण तथा भाग्यवाद की अकर्मण्यता की जंजीरों के जाल से बाहर निकाला और अपने युग के संशयग्रस्त मानव-समाज के विवेक को जागृत कर प्राणि-मात्र की समता का उद्घोष किया। उन्होंने अहिंसा को परमधर्म के रूप में मान्यता प्रदान कर, धर्म की सामाजिक भूमिका को रेखांकित किया और आर्थिक विषमता के समाधान का मार्ग परिग्रह-परिमाण-व्रत के विधान द्वारा प्रस्तुत किया। उन्होंने सामाजिक सद्भाव, अनुराग, विश्वन्धुत्व के लिए आत्मतुल्यता एवं समभाव की आचरणमूलक भूमिका प्रदान की।

<ई.पू. छठी शताब्दी में बौद्धिक आंदोलन (Intellectual Movement in the Sixth Century BC)

>बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध (Buddhism and Gautama Buddha)